Deutsche Meisterin, Medaillenhoffnung, Anwältin: Die Hürdensprinterin Nadine Hildebrand flog von Erfolg zu Erfolg – und landete hart. Sie lief an Krücken, verlor ihren Job. Auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro will sie nun die Hindernisse des Lebens überwinden.

In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) beleuchtet sie viele Facetten ihres Sportlerlebens und erklärt, warum sie trotz aller Probleme um die Fahrkarte für Olympia 2016 kämpfen wird.

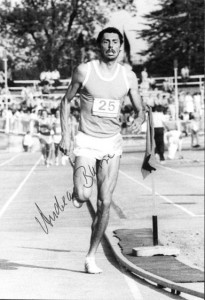

Nadine Hildebrand bei den Deutschen Meisterschaften 2014 in Ulm

(Foto: Dirk Gantenberg)

Einmal bei Olympia sein

Eine meiner schönsten Erinnerungen ist die an den 192-Meter-Lauf von Olympia. Ich war 16 Jahre alt, und wir Latein- und Altgriechisch-Schüler waren auf Klassenfahrt in Griechenland. Natürlich haben wir das antike Heiligtum und seine Sportstätten besucht. Alle wussten, dass ich Leichtathletin bin. Wir hatten gemeinsam gelacht, als wir lernten, dass Läufer für einen Fehlstart ausgepeitscht wurden. Als wir ans Stadion kamen, hieß es natürlich: Nadine, lauf mal! Ich bin losgespurtet, in Sandalen und Freizeitklamotten. Jogging verbietet sich in Olympia. Am Ende der langen Geraden war ich ziemlich kaputt. Zurück bin ich gegangen.

Damals ahnte ich nicht, wie bitter es sein kann, Spitzensportlerin zu sein. Und trotzdem: Einmal im Leben will ich bei Olympischen Spielen starten. Ich trainiere dafür, mich für den Hürdensprint zu qualifizieren.

London 2012 habe ich um nur zwei Hundertstelsekunden verpasst. Ein Hauch von nichts. Das soll mir mit Rio de Janeiro und einer Qualifikationszeit von 13 Sekunden nicht passieren. In diesem Jahr, zwölf Jahre nach meinem Olympia, habe ich die Chance, bei den Spielen dabei zu sein. 2020 mit den Olympischen Spielen in Tokio werde ich zu alt sein. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ich es nicht jetzt versuchte.

Ein ziemlicher Rückschlag

Olympische Spiele sind etwas Besonderes. Mir geht es nicht um das berühmte Dabeisein-ist-alles. Ich will dort richtig gut sein. Das bedeutet: Bestzeit laufen, eine saubere Leistung zeigen, mit der ich zufrieden sein kann. Ob das für den Endlauf reicht, wird sich zeigen. Mit meiner Bestzeit von 12,71 Sekunden wäre ich im Endlauf der Weltmeisterschaft von Peking Sechste geworden. Aber die Hallen- und die Freiluft-Saison des vergangenen Jahres fand ohne mich statt. Wegen eines Knorpelschadens im Knie musste ich operiert werden. Das war ein ziemlicher Rückschlag. 2014 war mein erfolgreichstes Jahr. Über 60 und über 100 Meter wurde ich deutsche Meisterin, also in der Halle und im Stadion. Bei der Hallen-Weltmeisterschaft in Sopot wurde ich Siebte, bei der Europameisterschaft in Zürich Sechste, mit der Nationalmannschaft gewann ich die Team-Europameisterschaft.

Doch was es bedeutet, seinen ganzen Tagesablauf und Jahre seines Lebens auf den Leistungssport, auf den einen perfekten Lauf von knapp 13 Sekunden auszurichten, wusste ich damals noch nicht. Das verstehen auch die allerwenigsten „Nichtsportler“. Das Schlimmste daran ist: Nur wenige schätzen dies auch entsprechend wert. Früher wäre ich als deutsche Meisterin vom Bürgermeister am Bahnhof empfangen worden. Heute schauen mich Spaziergänger im Wald komisch an, wenn ich bergauf an ihnen vorbeirase, nur um ihnen kurze Zeit später keuchend entgegenzugehen.

Jurastudium und Hochleistungssport

Ich habe Abitur gemacht, an einer normalen Schule. Ich habe mein Jurastudium in Regelstudienzeit beendet und mein erstes Staatsexamen drei Wochen nach meinem achten Platz bei der Europameisterschaft 2010 in Barcelona bestanden; 35 Prozent meiner Kommilitonen fielen durch. Auch beim zweiten Staatsexamen war ich unter den glücklichen 85 Prozent, die damit ihre Referendarszeit abschlossen; kurze Zeit nach der Hallen-Europameisterschaft 2013. Weder die Schule noch die Hochschule haben mir Erleichterungen eingeräumt. Zu Meisterschaften und in Trainingslager musste ich vor oder nach Prüfungsterminen reisen; mein Sport und meine Doppelbelastung hat niemanden interessiert. Verrückt, wenn ich mir vorstelle, dass meine Konkurrentinnen von amerikanischen Hochschulen für ihre Erfolge gefeiert werden und ihre Bilder an Ehrenplätzen hängen.

Neue Stelle als Rechtsanwältin gefunden

Ich dagegen kann mich heute glücklich schätzen, nach gut sechs Monaten Suche eine neue Stelle als Rechtsanwältin gefunden zu haben. Durch Teilzeitarbeit habe ich genug Freiraum, um mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Mein alter Arbeitgeber, der stolz darauf zu sein schien, eine Spitzensportlerin halbtags zu beschäftigen, hatte mir im August gekündigt. Statt bei der Reha hätte er mich vermutlich lieber am Schreibtisch gesehen.

Stuttgart-nur noch Fußballstadt

Das ist generell ein Problem: Kaum jemand versteht, was ich eigentlich mache. Meine Eltern haben die Weltmeisterschaft 1993 in unserer Heimatstadt Stuttgart miterlebt. Das war einmalig, erzählen sie. Ein Ereignis, bei dem man dabei sein musste. Das Publikum hat für seine Fairness und seine Begeisterung damals einen Preis von der Unesco bekommen. Heute ist von der Faszination Leichtathletik nichts mehr übrig. Die Stadt betreibt Fußball in Monokultur. Beim Umbau des Stadions ist die Rundbahn verschwunden und in der Folge auch der Sparkassen-Cup, einer der weltbesten Hallen-Wettkämpfe.

Nur für Medaillen und einen Handschlag

Für meine Titel kriege ich – im Gegensatz zu Fußballern mit Meisterschaft oder ohne – eine Medaille und einen Handschlag. Das bisschen, das man von der Sporthilfe bekommt – es sind genau 200 Euro im Monat, nicht, wie landläufig behauptet, mehrere tausend Euro – reicht auch nicht wirklich weit. In unserer Sportart großen Reichtum anzuhäufen, davon träumt hier niemand! Aber wenigstens eine kleine Belohnung dafür zu bekommen, dass man mit dem Sport seinen Körper, seine berufliche Perspektive und auch seine Rente opfert, wäre meiner Ansicht nach nicht mehr als recht und billig.

Medien fördern Monokultur Fußball

Wenn die Bevölkerung wenigstens unsere Leistung anerkennen würde, denke ich oft – das jahrelange Training, die faszinierenden Wettkämpfe. Manchmal ärgert mich das sehr. Aber um eine andere Sportart als Fußball gut zu finden, müssten die Leute sie erst einmal zu sehen bekommen. Die Medien fördern die Monokultur Fußball, und selbst wenn sich die Kameras mal zu anderen Sportarten verirren, wird meist nur die Goldmedaille als einzig zufriedenstellendes Ergebnis dargeboten. Leichtathletik ist eine Randsportart geworden. Und das nicht nur im Fernsehen. In der Zeitung bei uns zu Hause wird fünf Seiten lang beschrieben, wer beim VfB welche großartigen Leistungen gebracht und wer welche Wehwehchen hat. Und dann kommt eine Notiz: Ach ja, es gibt auch noch einen Weltmeister in der Leichtathletik.

Korruption und Doping

Wie ist das nur passiert? Klar, der ganze Korruptionsdreck, in dem der Weltverband IAAF steckt, hat nicht geholfen. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Das ist mein Sport, der da vor die Hunde geht. Aber es war auch vorher schon schwierig.

Doping? Kann eigentlich auch nicht der Grund sein. Da gab und gibt es regelmäßig Enthüllungen und Skandale, wie jetzt erneut in Russland. Doch der Verdacht fällt allgemein auf die gesamten Sportler. Auch die Deutschen, die sich dann wieder für jede neue Bestleistung rechtfertigen müssen. Dabei ist das doch genau das, was die Medien eigentlich sehen wollen: Bestleistungen, neue Helden.

… und keiner will Leichtathletik sehen

Wenn ich mir das vorstelle: Vielleicht fahre ich zu den Olympischen Spielen und keiner will Leichtathletik sehen. Vielleicht laufe ich wahnsinnig gut und niemand sieht hin, weil alle denken, die Sportart sei total verseucht. Das ist eine so furchtbare Vorstellung, da könnte ich heulen.

Vermutlich werden wir in Rio auch die russischen Leichtathleten wiedersehen. Ein deutscher Leichtathlet kann das nicht verstehen: Wie kann die Welt-Anti-Doping-Agentur, die Wada, einen Kodex verabschieden und dann Länder zulassen zum internationalen Wettbewerb, obwohl sie sich nicht daran halten? Die sich nach dem Skandal nur scheinbar wieder auf dem richtigen Weg befinden. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) in Deutschland die Vorgaben der Wada übererfüllt. Aber wie können Länder an Wettbewerben teilnehmen, die nicht mal eine eigene Nada haben oder deren Nada, wie die russische, suspendiert ist? Warum sind Athleten startberechtigt, deren Verbände non-compliant sind, also nicht den Regeln entsprechen?

Morgens 6 Uhr klingeln die Dopingkontrolleure

Wir deutschen Leichtathleten haben uns damit abgefunden, dass man morgens um 6 Uhr aus dem Bett geklingelt wird, um seine Doping-Probe abzugeben. Man öffnet im Schlafanzug und uriniert wenig später im Badezimmer vor den Augen einer fremden Frau in einen Plastikbecher. Danach füllt man die minimum 90 Milliliter Urin in zwei versiegelbare, manipulationssichere Behälter um und füllt diverse Formulare aus. Wenn alles schnell geht, dauert das etwa dreißig Minuten, aber es können auch einmal mehrere Stunden vergehen, wenn etwa die Dichte des Urins nicht den Anforderungen entspricht oder der Harndrang auf sich warten lässt. All das nehmen wir in Kauf. Doch sollte das nicht für alle Sportler – nicht nur für Leichtathleten – weltweit so sein?

Mein bestes Rennen kommt noch

Manchmal werde ich gefragt, warum ich nicht meine Verletzung zum Anlass genommen habe, auszusteigen. Eine Vollzeitstelle anzutreten und Karriere zu machen. Aber ich kann nicht mit 35 Jahren sagen: Da ist noch was offen, ich will mich für Olympia qualifizieren. Ich muss es jetzt versuchen, mit 28. Ich weiß, dass ich mein bestes Rennen noch nicht gelaufen bin. Zu erleben, wie ich mich in einem guten Lauf selbst übertroffen habe, wie ich mir sage: So schnell warst du! Auf der Laufbahn zu sein, wenn die Zuschauer aufspringen und schreien und klatschen – das bietet mir einzig und allein der Sport.

(aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.3. 2016)

![Indoor 2016 sig_indoor_2016[1][1]-1](http://www.petergrau-leichtathlet.de/wp-content/uploads/2015/12/Indoor-2016-sig_indoor_201611-1-300x60.png)